Ne blasphémez pas le blasphème, nom de Dieu !

Publié le 7 mars 2010 par Rédaction LI

En Europe, le droit au blasphème semble de moins en moins toléré, et la France, selon une enquête de l’épistémologue Jean Boulègue, donne des coups de canif dans le contrat de la laïcité.

« La religion la plus con du monde »

A t-on le droit de se moquer, de critiquer radicalement les religions, toutes les religions ? Dans toute l’Europe, à l’exception éclairée de la France et de la Belgique, le blasphème constitue un délit d’opinion. La justice française retient elle la notion de calomnie. Or, depuis 1984, comme le repère l’épistémologue Jean Boulègue, auteur d’un essai remémoratif et stimulant, qui recense les procès intentés par des instances religieuses, ce principe que l’on croyait sanctuarisé est sérieusement remis en question. Pas moins d’une vingtaine de procès se sont ainsi étalonnés en un quart de siècle en France, tentant de criminaliser une œuvre, une publicité, qui des caricatures ou des prises de position publiques pour leur caractère offensant envers les religions – et, polémique supplémentaire, les croyants. Dix-huit plaintes ont été ainsi lancées par les milieux catholiques souvent intégristes, 2 par les musulmans plutôt traditionnalistes.

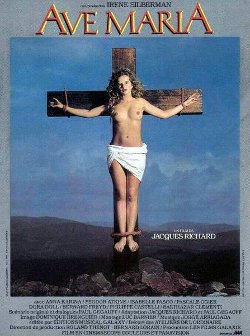

Si l’interdiction de l’affiche Ave Maria en 1984 n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en appel, 3 condamnations ont été entérinées. Parmi ces affaires, La Cène librement inspirée du tableau de Léonard de Vinci, et affiche publicitaire conçue en 2005 pour les créateurs de mode Marithé et Girbaud, a été l’objet d’un procès devant le tribunal de grande instance de Paris, pour « injure visant un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une religion déterminée, en l’occurrence le catholicisme ». Une association, émanant de la Conférence des évêques de France, réclamait son interdiction. Contre l’avis de la représentante du parquet, le président du tribunal a donné raison à l’association catholique, estimant qu’il y avait « un acte d’intrusion agressive et gratuite dans les tréfonds des croyances intimes ». Cette même argumentation avait été employée par la justice pour interdire la visibilité publique de l’affiche scandaleuse d’Ave Maria (une femme crucifiée) en 1984, mais en prenant soin de bien la distinguer du film qui lui ne fut pas interdit.

Au bout du compte, avec le brassage des religions dans la mondialisation, c’est la question du vivre ensemble et de ses limites de tolérance en France qui est reconsidérée. Le blasphème est blasphémé.