Berthe Morisot, ombre floue et lumineuse de l’impressionnisme

Publié le 27 mars 2019 par Rédaction LI

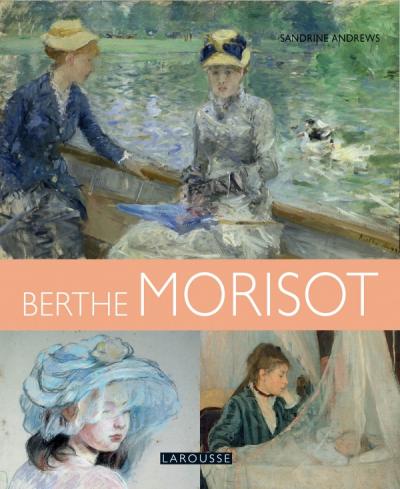

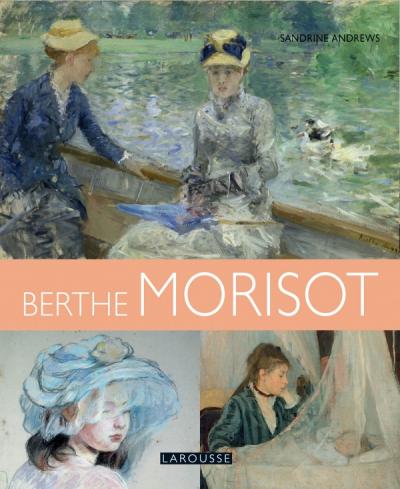

L’idée : Redécouvrir les chefs d’œuvre de la seule peintre femme du mouvement impressionniste.

Le Musée d’Orsay lui dédie une exposition du 18 juin au 22 septembre 2019. Un bel album la tire plus durablement de l’ombre, richement illustré et sobrement éclairé par les commentaires de Sandrine Andrews. Son œuvre palpite de ces « touches d’éphémère » qu’elle tentait de saisir dans toute l’intensité du moment. Berthe chasseresse de satori. Dans le journal qu’elle tenait, et que sa biographe Dominique Bona ( Berthe Morisot, le secret de la femme en noir, Livre de poche, 2017) a retenu, l’artiste expliquait : « Je crois que nous pensons très vite, nous omettons les verbes et soulignons les adjectifs. À mon avis c’est ainsi que pensent les gens qui ont des tempéraments froids. Moi, je vois les choses. »

Issue d’un milieu libéral, encouragée par ses parents, elle s’est initiée aux techniques picturales avec ses deux autres sœurs. L’École des beaux-arts encore interdite aux femmes, Edma, 18 ans, et Berthe, 16 ans, ont poussé leur formation auprès du peintre Joseph Guichard, disciple de Ingres. Années artistiquement et intellectuellement riches où les familles Morisot et Manet font connaissance. À ces réunions, sont invités à l’occasion des peintres comme Edgar Degas ou Puvis de Chavannes, mais aussi Baudelaire et Émile Zola. La virtuosité des filles Morisot commence à poser problème, leur professeur alerte leur mère : « Avec des natures comme celles de vos filles, ce ne sont pas de petits talents d’agrément dont mon enseignement les dotera, elles deviendront des peintres. Vous vous rendez compte de ce que cela veut dire, dans le milieu de la grande bourgeoisie qui est la vôtre ? Ce serait une révolution, je dirais presque une catastrophe. » Et voilà qu’Edma et Berthe demandent maintenant à peindre en extérieur ! « Elles ont la chance d’avoir pour professeur, le meilleur paysagiste de l’époque : Jean-Baptiste Camille Corot » souligne l’historienne Sandrine Andrews.

Jusqu’aux frontières de l’abstraction

En 1869, Edma, épousant un officier de la marine, poursuivit la peinture en amatrice. Berthe se maria tardivement avec l’homme de la situation sociologique, c’est-à-dire qu’il ne l’empêcha nullement de persévérer dans la peinture. Et pour cause, Eugène était le petit frère d’Edouard Manet – et que Degas a immortalisé en 1874 dans une peinture dédiée. Les chefs d’œuvre de Berthe Morisot-Manet se succéderont. En avril 1876, elle expose une vingtaine de pièces dont Au bal, l’île de Wight, Plage de Fécamp ou Percher de blanchisseuse chez le marchand d’art Paul Durand-Ruel avec Caillebotte, Monet, Degas, et Renoir. Critique d’art au Figaro, Albert Wolf ricane sur tous ces jeunes gens qui ajoutent du désastre au malheur : « La rue Le Peletier a du malheur. Après l’incendie de l’Opéra, voici un nouveau désastre qui s’abat sur le quartier. On vient d’ouvrir chez Durand-Ruel une exposition qu’on dit être de peinture. » Dans le lot de ces aliénés atteints de la folie de l’ambition, Berthe Morisot a le droit à une mention spéciale : « Chez elle la grâce féminine se maintient au milieu des débordements en délire ». Durant une vingtaine d’années, l’artiste ira loin jusqu’aux frontières de l’abstraction.

Sa dernière œuvre, Marcelle est une huile représentant une petite fille, qui la fixe, magnétique, l’absorbe comme la mort à venir, quinze jours après. Le certificat de décès de Berthe indiquera qu’elle était « sans profession ».

En conclusion, Sandrine Andrews reprend l’observation du poète irlandais George Moore : « Ses toiles sont les seules peintes par une femme qu’on ne pourrait détruire sans laisser un blanc, un hiatus ». Malgré le travail soigné du livre, la dernière phrase du texte de ce premier tirage s’arrête net, tronquée par un mastic.