Film noir, une pure tuerie

Publié le 15 mars 2012 par Les Influences

Sortie d’un excellent ouvrage chez Taschen dédié à un genre cinématographique trop souvent mis au rancard

Benedikt Taschen est un éditeur à part. Fondées en 1980, les éditions Taschen publient d’abord en édition trilingue les ouvrages destinés au plus grand nombre. Beaux livres, sur papier glacé. Livres de photographies (Paris vu par Brassaï, Eugène Atget…), livres consacrés à la bande dessinée, à l’érotisme sous ses formes diverses… le colossal (pour le format) Eric Stanton en carton dur, pour lequel il faut prévoir une place dans les étagères avec les bouquins de peinture. Des formats de poche également. Art contemporain, mode, et même des formats mini, purs objets de plaisir (8 x 10 cm, Stanton a le privilège des formats géant et lilliputien). Une excellente collection, format catalogue d’exposition, un volume consacré à un peintre, allant de Rubens à Basquiat en passant par Bruegel, Delacroix, Yves Klein… Une collection Architecture, à laquelle on aimerait voir se joindre une étude sur Oscar Niemayer… le génial architecte brésilien, empereur de la courbe, aura 105 ans cette année… Rayon cinéma, on pouvait trouver en 2004 un étonnant John Ford, richement illustré par des documents rares que l’on n’avait parfois jamais vus, dû à Scott Eyman et Paul Duncan. Il y eut Kubrick, Wilder, Hitchcock, Fellini… parmi des titres aux sujets plus passe-partout. Mais ce qui caractérise aussi Taschen, parce qu’après tout, tout éditeur est capable de faire des beaux livres et surtout de les vendre à n’importe quels prix, c’est le prix de vente. Livres grand public, sans pour cela verser dans la vulgarisation, beaucoup de livres Taschen sont accessibles aux personnes à la bourse plate.

Benedikt Taschen est un éditeur à part. Fondées en 1980, les éditions Taschen publient d’abord en édition trilingue les ouvrages destinés au plus grand nombre. Beaux livres, sur papier glacé. Livres de photographies (Paris vu par Brassaï, Eugène Atget…), livres consacrés à la bande dessinée, à l’érotisme sous ses formes diverses… le colossal (pour le format) Eric Stanton en carton dur, pour lequel il faut prévoir une place dans les étagères avec les bouquins de peinture. Des formats de poche également. Art contemporain, mode, et même des formats mini, purs objets de plaisir (8 x 10 cm, Stanton a le privilège des formats géant et lilliputien). Une excellente collection, format catalogue d’exposition, un volume consacré à un peintre, allant de Rubens à Basquiat en passant par Bruegel, Delacroix, Yves Klein… Une collection Architecture, à laquelle on aimerait voir se joindre une étude sur Oscar Niemayer… le génial architecte brésilien, empereur de la courbe, aura 105 ans cette année… Rayon cinéma, on pouvait trouver en 2004 un étonnant John Ford, richement illustré par des documents rares que l’on n’avait parfois jamais vus, dû à Scott Eyman et Paul Duncan. Il y eut Kubrick, Wilder, Hitchcock, Fellini… parmi des titres aux sujets plus passe-partout. Mais ce qui caractérise aussi Taschen, parce qu’après tout, tout éditeur est capable de faire des beaux livres et surtout de les vendre à n’importe quels prix, c’est le prix de vente. Livres grand public, sans pour cela verser dans la vulgarisation, beaucoup de livres Taschen sont accessibles aux personnes à la bourse plate.

Un volume, reliés, vient ainsi de sortir, grand format, 25 x 30 cm, sur papier glacé, consacré au Film noir (au singulier, sans article).

Une branche importante de la culture populaire

Le film noir, presque passé dans la culture populaire, a été moins abondamment servi que le film fantastique, film d’épouvante, cinéma d’horreur, mis à toutes les sauces, appelez-le comme vous voudrez tant que vous ne parlez pas du cinéma de Georges Franju, qui est autre, c’est vrai, et qui n’a jamais voulu faire partie de ces chapelles… où l’on voit depuis quelques décennies tout et n’importe quoi.

Le film noir, presque passé dans la culture populaire, a été moins abondamment servi que le film fantastique, film d’épouvante, cinéma d’horreur, mis à toutes les sauces, appelez-le comme vous voudrez tant que vous ne parlez pas du cinéma de Georges Franju, qui est autre, c’est vrai, et qui n’a jamais voulu faire partie de ces chapelles… où l’on voit depuis quelques décennies tout et n’importe quoi.

On pouvait s’interroger, avant de le lire, sur l’opportunité d’un nouvel opus sur le film noir, vu que les ouvrages, souvent excellents, sur le sujet ne se comptent plus, parfois en resservant les mêmes classiques, c’est dommage, oubliant des petits bijoux comme Et tournent les chevaux de bois, film peu connu de Robert Montgomery, adapté d’un roman de Dorothy B. Hughes, (que Film noir cite toutefois dans la chronologie finale), Solo pour une blonde ‒ un beau scope noir et blanc de Roy Rowland, avec le mal-aimé Mickey Spillane en personne, et plus incompréhensible, des films tels que Je suis un évadé de Mervyn LeRoy (Warner, 1932) avec Paul Muni, grand film de bagne, précurseur, systématiquement écarté, que l’on trouve en dvd, Solo pour une blonde vient d’être exhumé par Carlotta. Sans omettre le film quasi-systématiquement omis, Regeneration de Raoul Walsh filmé en extérieurs à Bowery en 1915, qui invente ce que revendiquera la nouvelle vague, le tournage dans la ville, outre les bas quartiers de New York, un incendie de bateau, réel, sur l’Hudson, tourné sans autorisation, jetant une authenticité jamais vue, ni auparavant, ni après. On trouve facilement une édition dvd du film à des prix imbattables, quelques dizaines de centimes. Cela dit, le livre Film noir ne pouvant tout englober, ne boudons pas notre plaisir.

La griffe du noir

La couverture de Film Noir, à elle seule, arrête le regard. L’édition anglaise, parue en 2004, reproduisait les quatre lettres H A T E écrites, une lettre sur chaque phalange, emblème de Robert Mitchum dans La Nuit du chasseur de Charles Laughton. Pour l’édition française, comment trouver plus attirant et plus vénéneux que le couple Barbara Stanwyck- Fred McMurray dans Assurance sur la mort de Billy Wilder, tiré du roman de James Cain, comment trouver mieux que la scène du drugstore où les deux amants se retrouvent, quelques instants, furtivement. Couverture annonçant la couleur. Elle, blonde, à damner qui lui résistera, un des plus beaux ports de lunettes noires de l’histoire du cinéma, la femme fatale dans sa perfection destructrice, lui, le regard tendu, veste à chevrons, cravate de soie sombre et or, feutre noir incliné sur le front, le détail de la photo illustrant la jaquette est rendu avec précision, tirage mat (intérieur du livre tiré sur papier glacé et fond noir), le mat évitant toute trace d’empreintes, on en laisse à la lecture de quoi faire la joie des détectives en herbe, même en faisant très attention, de quoi nourrir la fureur du maniaque, ennemi de la manipulation partagée, unique inconvénient de la page noire, mais l’ensemble paie de mine.

La couverture de Film Noir, à elle seule, arrête le regard. L’édition anglaise, parue en 2004, reproduisait les quatre lettres H A T E écrites, une lettre sur chaque phalange, emblème de Robert Mitchum dans La Nuit du chasseur de Charles Laughton. Pour l’édition française, comment trouver plus attirant et plus vénéneux que le couple Barbara Stanwyck- Fred McMurray dans Assurance sur la mort de Billy Wilder, tiré du roman de James Cain, comment trouver mieux que la scène du drugstore où les deux amants se retrouvent, quelques instants, furtivement. Couverture annonçant la couleur. Elle, blonde, à damner qui lui résistera, un des plus beaux ports de lunettes noires de l’histoire du cinéma, la femme fatale dans sa perfection destructrice, lui, le regard tendu, veste à chevrons, cravate de soie sombre et or, feutre noir incliné sur le front, le détail de la photo illustrant la jaquette est rendu avec précision, tirage mat (intérieur du livre tiré sur papier glacé et fond noir), le mat évitant toute trace d’empreintes, on en laisse à la lecture de quoi faire la joie des détectives en herbe, même en faisant très attention, de quoi nourrir la fureur du maniaque, ennemi de la manipulation partagée, unique inconvénient de la page noire, mais l’ensemble paie de mine.

Influence de l’expressionnisme,

du réalisme poétique, du néo-réalisme

L’ouvrage rappelle les influences sur le film noir américain de l’expressionnisme allemand, de Fritz Lang (M), des premiers Renoir (La Nuit du carrefour, La Chienne), du réalisme poétique français des années 30 (Quai des brumes, Le Jour se lève, mais La Tête d’un homme, un grand Julien Duvivier avec Harry Baur est l’autre oublié permanent), et du néo-réalisme italien avec Les Amants diaboliques de Luchino Visconti, seconde adaptation du Facteur sonne toujours deux fois après Le Dernier tournant fréquemment tenu à l’écart, au profit de la version Tay Garnett toujours citée comme référence suprême, version la plus glamour, la moins crédible adaptée du roman de Cain, Carlos Clarens, émérite pionnier des écrits sur le cinéma d’horreur (Horror Movies, Crime Movies) tenait le film de Pierre Chenal en haute estime.

L’ouvrage rappelle les influences sur le film noir américain de l’expressionnisme allemand, de Fritz Lang (M), des premiers Renoir (La Nuit du carrefour, La Chienne), du réalisme poétique français des années 30 (Quai des brumes, Le Jour se lève, mais La Tête d’un homme, un grand Julien Duvivier avec Harry Baur est l’autre oublié permanent), et du néo-réalisme italien avec Les Amants diaboliques de Luchino Visconti, seconde adaptation du Facteur sonne toujours deux fois après Le Dernier tournant fréquemment tenu à l’écart, au profit de la version Tay Garnett toujours citée comme référence suprême, version la plus glamour, la moins crédible adaptée du roman de Cain, Carlos Clarens, émérite pionnier des écrits sur le cinéma d’horreur (Horror Movies, Crime Movies) tenait le film de Pierre Chenal en haute estime.

Genre essentiellement américain, mais aussi français, avec des pépites tel que Du rififi chez les hommes de Jules Dassin, ce livre en rappelle l’existence, le film noir ne se limite pas non plus au sacro-saint Grand sommeil, beau film soporifique, étouffant comme la serre dans laquelle pénètre Bogart (photos magnifiques, peu vues, Martha Vickers dominant le cadavre à ses pieds), à La Soif du mal, dont Franju vilipendait avec une ironie cinglante l’ouverture tarabiscotée, préférant, également, aux plafonds de Welles les planchers de Renoir, à La Dame de Shanghaï, et aux classiques érigés comme les bases obligées d’un genre où l’on peut préférer les films moins voyants tel l’inégalé Les Amants de la nuit de Nicholas Ray, ou Les Nuits de Chicago, incunable, muet de Josef Von Sternberg.

Iconographie d’enfer

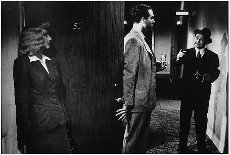

Parmi les films passés à la loupe (dix films choisis, illustrant des thèmes développés avec précision (le crime parfait, le poids du passé, le film de hold-up, le docu noir…) avec grandes photos à l’appui, L’Enfer de la corruption d’Abraham Polonsky, They Drive by Night d’Arthur B. Woods, le classique du noir morbide Détour d’Edgar G. Ulmer, Assurance sur la mort avec photos de plateau, Wilder en pleine direction d’acteurs dans la scène du drugstore, Stanwyck avec son gilet angora que l’on ne voit pas en couverture, photo d’une autre fin tournée (chambre à gaz) non retenue au montage définitif, La Griffe du passé de Jacques Tourneur, Les Mains qui tuent avec Ella Raines, Les Tueurs et Pour toi j’ai tué de Robert Siodmak (longue et passionnante analyse), Quand la ville dort de John Huston, L’Ultime razzia de Kubrick, La Brigade du suicide d’Anthony Mann, Il marchait la nuit, Feux croisés de Dmytryk, Association criminelle de Joseph H. Lewis (avec propos du directeur de la photo John Alton), Le Démon des armes (double page de la scène du hold-up) longuement analysé dans sa méthode de tournage, Les Amants de la nuit chapitre L’amour en cavale, High Sierra autre chef-d’œuvre de Walsh avec Bogart seul dans les hauteurs arides, Le Violent de Nicholas Ray, autre film adapté de Dorothy B. Hughes (reçue par Jean-Max Causse au cinéma Action Lafayette pour présenter le film), Gilda avec Rita Hayworth, Les Désemparés et Pris au piège (émouvante photo de Max Ophüls au travail), Le Faucon maltais (versions Huston et Roy Del Ruth, 1931, avec Bebe Daniels), Adieu ma belle d’Edward Dmytryk ‒ le cérémonial de la cigarette allumée, chapitre détective privé, En 4ème vitesse d’Aldrich (avec photos de tournage, superbes ‒ plus Ralph Meeker, avec Gaby Rodgers, au volant de la Corvette), Règlement de comptes de Fritz Lang, Le Rôdeur de Losey… La Maison de bambou de Fuller, La Femme à l’écharpe pailletée… parmi beaucoup d’autres.

Parmi les films passés à la loupe (dix films choisis, illustrant des thèmes développés avec précision (le crime parfait, le poids du passé, le film de hold-up, le docu noir…) avec grandes photos à l’appui, L’Enfer de la corruption d’Abraham Polonsky, They Drive by Night d’Arthur B. Woods, le classique du noir morbide Détour d’Edgar G. Ulmer, Assurance sur la mort avec photos de plateau, Wilder en pleine direction d’acteurs dans la scène du drugstore, Stanwyck avec son gilet angora que l’on ne voit pas en couverture, photo d’une autre fin tournée (chambre à gaz) non retenue au montage définitif, La Griffe du passé de Jacques Tourneur, Les Mains qui tuent avec Ella Raines, Les Tueurs et Pour toi j’ai tué de Robert Siodmak (longue et passionnante analyse), Quand la ville dort de John Huston, L’Ultime razzia de Kubrick, La Brigade du suicide d’Anthony Mann, Il marchait la nuit, Feux croisés de Dmytryk, Association criminelle de Joseph H. Lewis (avec propos du directeur de la photo John Alton), Le Démon des armes (double page de la scène du hold-up) longuement analysé dans sa méthode de tournage, Les Amants de la nuit chapitre L’amour en cavale, High Sierra autre chef-d’œuvre de Walsh avec Bogart seul dans les hauteurs arides, Le Violent de Nicholas Ray, autre film adapté de Dorothy B. Hughes (reçue par Jean-Max Causse au cinéma Action Lafayette pour présenter le film), Gilda avec Rita Hayworth, Les Désemparés et Pris au piège (émouvante photo de Max Ophüls au travail), Le Faucon maltais (versions Huston et Roy Del Ruth, 1931, avec Bebe Daniels), Adieu ma belle d’Edward Dmytryk ‒ le cérémonial de la cigarette allumée, chapitre détective privé, En 4ème vitesse d’Aldrich (avec photos de tournage, superbes ‒ plus Ralph Meeker, avec Gaby Rodgers, au volant de la Corvette), Règlement de comptes de Fritz Lang, Le Rôdeur de Losey… La Maison de bambou de Fuller, La Femme à l’écharpe pailletée… parmi beaucoup d’autres.

Photos double page : Quai des brumes, La Cité sans voiles de Dassin ‒ le fleuron du genre, tourné en extérieurs, photo de tournage en plan d’ensemble (urbain), photos de La Rue de la mort d’Anthony Mann (plan d’ensemble couleurs d’Anthony Mann surveillant Cathy O’Donnell et Farley Granger, entourés par les machinos et les poulets), Péché Mortel avec Gene Tierney (scène du lac, autres lunettes noires qui siéent aux dames), La Dame du lac de Robert Montgomery, évoqué plus haut, film tourné entièrement en caméra subjective.

Taschen sort là peut-être son plus beau livre de cinéma. Vu le prix, il part vite.

Prochainement sur cet écran, Le Cinéma d’horreur chez le même éditeur.

13 commentaires sur “Film noir, une pure tuerie”

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.

Film noir, une pure tuerie

San Francisco

Bande annonce Allo brigade spéciale

http://www.youtube.com/watch?v=IqJykRx2EQs

Film noir, une pure tuerie

Blake Edwards Experiment in Terror

avec le générique

(je préfère l’extrait sans le générique, précédemment publié)

http://www.lesfilmsliberentlatete.com/2012/01/experiment-in-terror-un-germe-lynchien.html?zx=d9c4eecd2327c0be

Film noir, une pure tuerie

une ville la nuit vue par Blake Edwards, extrait :

Lee Remick

http://chroniqueducinephilestakhanoviste.blogspot.com/2011/09/allobrigade-speciale-experiment-in.html

Film noir, une pure tuerie

Scène du hold-up de Gun Crazy pour la couv. « Série B » de C. Tesson.

Film noir, une pure tuerie

Bien vu !

Gun Crazy (Le Démon des armes) faisait la couverture d’un très beau livre signé Charles Tesson, édité par Les Cahiers du Cinéma en 1997, « série B ».

Autre oublié régulier des ouvrages sur le « Noir », avec ces plans d’ensemble nocturnes d’une ville plongée dans la pénombre, une voiture roulant à tombeau ouvert, « Allo Brigade spéciale » (Experiment in Terror) de Blake Edwards, avec Glenn Ford et Lee Remick dans toute sa splendeur (période « Le jour du vin et des roses », « Autopsie d’un meurtre » de Preminger).

Assurance sur le noir bis

Oui EXPERIMENT IN TERROR était un des films préférés des Mac-Mahoniens de Présence du cinéma pour cause de beauté plastique. Je l’ai visionné là-bas un soir vers 1985. On était 10 dans la salle pas davantage…

Je viens de rechercher dans SUR UN ART IGNORE [La Mise en scène comme language](1965-réédition Henri Veyrier, Paris 1987) de Michel Mourlet mais curieusement il n’est pas discuté ni même cité dans les index des noms et des titres. Curieux… car Mourlet c’est ce courant et le studio Mac Mahon le programmait expressément en hommage à Présence du cinéma lorsque je l’ai vu.

Sinon une remarque concernant le titre FILM NOIR du livre de Taschen : FILM NOIR est une expression française passée dans le vocabulaire cinéphilique américain. C’est évident mais ça va mieux en disant, comme toute évidence. Qui a inventé le concept du film noir ? Les éditions Gallimard, par la bande, avec la Série noire dirigée par Marce Duhamel. Et peut-être aussi le PANORAMA DU FILM NOIR AMERICAIN de Raymond Borde et Etienne Chaumeton qui était l’un des livres de chevet de Martin Scorsese.

Les liens sont assez riches et constants entre la France et les USA concernant ce genre. Par exemple THE ENFORCER [La Femme à abattre] (USA 1950) de Bretaigne Windust. Windust était crédité comme réalisateur au générique d’ouverture mais c’était un cinéaste débutant supervisé par Walsh qui a, par la suite, clairement revendiqué la quasi totalité de la mise en scène sur ce titre. – – En 1955, Borde & Chaumeton créditaient la réalisation à Windust seul dans leur PANORAMA DU FILM NOIR AMERICAIN.

– Dès 1970 Michel Marmin intègre le titre comme film à part entière de Walsh dans son RAOUL WALSH, éd. Pierre Seghers, collection Cinéma d’aujourd’hui, en précisant p. 184 qu’il l’a « presque intégralement réalisé ».

– Allant plus loin, François Guérif, LE FILM NOIR AMERICAIN, éd. Henri Veyrier; revue & augmentée, Paris 1983 ne mentionne même plus Windust (à tort : il faut toujours le mentionner puisqu’il est au générique) mais uniquement Walsh comme réalisateur lorsqu’il cite le titre (pp.149, 160, etc.).

– Lorsque Patrick Brion présenta le film au Cinéma de Minuit dans les années 1980 durant un cycle « films noirs américains », il cita la phase de Walsh (« J’ai laissé le gamin [Windust] signer le film mais j’ai presque tout fait dessus », je cite de mémoire) à l’origine de cette modification d’attribution et précisa sa source bibliographique exacte, un entretien ou peut-être l’autobiographie de Walsh. L’histoire du cinéma a ici pleinement joué son rôle. D’autant plus que c’est l’un des chefs-d’oeuvre du film noir américain et l’un des chefs-d’oeuvre de Walsh ! Je me souviens l’avoir vu applaudir par la public à l’issue de la projection à la fin de la séance dans une salle Action, de mémoire l’Action La Fayette, vers 1975, à Paris : concernant une reprise, le fait était assez rare mériter d’être signalé. C’est en outre, je pense, le meilleur rôle de Bogart.

Assurance sur le noir bis

FILM NOIR

Effectivement,

« L’expression fut inventée par des Français, toujours fins critiques et grands amateurs de culture américaine. Elle fit son apparition dans des critiques de films presque immédiatement après la fin de la Seconde Guerre mondiale. » (…) « Les critiques Nino Frank et Jean-Pierre Chartier commencèrent à publier des articles sur ces films dès 1946. En 1955, bien avant que le film noir soit débattu dans un ouvrage ou un article anglophone, Raymond Borde et Etienne Chaumeton rédigèrent la première grande étude sur le sujet, Panorama du film noir américain. Les jeunes critiques / cinéastes de la revue Les Cahiers du cinéma (Claude Chabrol, François Truffaut, Jean-Luc Godard et Eric Rohmer, entre autres) reprirent le flambeau à la fin des années 50 et au début des années 60. Ils analysèrent l’oeuvre de spécialistes du genre tels que Nicholas Ray, Robert Aldrich, Fritz Lang, Jacques Tourneur, Robert Siodmak ou Anthony Mann. Les Américains ne prirent le train en marche que lorsqu’une nouvelle génération de cinéphiles entra dans les écoles de cinéma à la fin des années 60. »…

(Film noir, Taschen, p.10, 11)

spécialistes du noir

Lang, Mann, Aldrich et les autres cités par le livre ne sont pas des spécialistes selon l’adjectif employé : ils ont oeuvré dans tous les genres mais il est vrai qu’ils ont tous signé d’excellents films noirs. Soit dit en passant le film noir européen a inspiré le film noir américain : Losey signant un remake-variation du M LE MAUDIT de Fritz Lang, Friedkin signant un remake-variation du SALAIRE DE LA PEUR de Clouzot. L’inverse est vrai aussi : le film noir policier italien des années 1970-1980 influencé par le film noir américain des mêmes années, Umberto Lenzi, Stelvio Massi, Massimo Dallamano invitant régulièrement des acteurs américains classiques dans le casting : Farley Granger, Lee J. Cobb, Barry Sullivan sans oublier Richard Conte qui joue un parrain dans LE PARRAIN (USA 1972) de Francis Ford Coppola et qui joue encore un parrain dans BIG GUNS (Ital.-Fr. 1972) de Duccio Tessari, dans LE BOSS (Ital. 1972) de Fernando Di Leo. Le film noir japonais nourrit aussi à l’occasion les échanges : Les frères Schrader amenant sur un plateau à Sidney Pollack THE YAKUZA en 1975 tant ils ont été nourris par les films de la Toei réalisés par Kinji Fukasaku. PRISONNIER D’ABASHIRI (Jap. 1965) de Teruo Ishii reprenant l’idée de base de LA CHAINE de Stanley Kramer. En fait le noir américain est un fragment du noir mondial.

spécialistes du noir

Si on va par là, on peut mettre A bout de souffle aussi, qui n’est pas un film noir à proprement parler, mais qui en glane les éléments, le côté urbain, s’en imprègne jusqu’à les digérer, vers une noirceur omniprésente, tout en étant autre chose.

Dans le film noir français, parmi les derniers, citer aussi Chair de poule de Julien Duvivier (1963), qui est la noirceur absolue, totale.

Jean-Luc Godard : le noir se dit en plusieurs sens

Oui absolument…

Et on peut comparer le A BOUT DE SOUFFLE de Godard et son remake américain qui retombe « dans » le genre au premier degré alors que Godard le réfléchissait en même temps qu’il le servait.

J’ai trouvé ce soir dans la petite monographie de Jean Collet, JEAN-LUC GODARD, éd. Pierre Seghers, coll. Cinéma d’aujourd’hui, Paris 1963 deux extraits de critiques écrites par Godard concernant d’une part un film noir, d’autre part l’idée même du noir :

– THE WRONG MAN [Le Faux coupable] (USA 1957) d’Alfred Hitchcock avait été chroniqué par Godard dans les CAHIERS DU CINEMA n°72 de juin 1957 : « Regarder autour de soi, c’est vivre libre. Le cinéma qui reproduit la vie, doit donc filmer des personnages qui regardent autour d’eux. La tragédie de Christopher Emmanuel Balestrero est de ne plus pouvoir regarder autour de lui et Hitchcock a raison de prétendre que THE WRONG MAN n’est pas un film à suspense comme ses précédentes productions, puisqu’il en est l’envers. (…) Pauvre Clouzot qui croit encore à FANTOMAS alors que dans THE WRONG MAN l’épouvante surgit parce que c’est le suspense lui-même qui agit en tant que fantôme. »

Op. cit. supra, p. 85.

– LE TEMPS D’AIMER ET LE TEMPS DE MOURIR (USA 1959) de Douglas Sirk mentionné comme réalisation d’une idée du noir dans les CAHIERS DU CINEMA n° 94 de avril 1959 comme substitution onirique d’un désir considéré comme supérieur à une réalité cauchemardesque, idée mise en relation avec une autre où le noir est au contraire assimilé à l’absence de désir, à l’ataraxie antique, à la tentation nihiliste. Le texte vaut par cette opposition ramassée, sans lien logique au sens philosophique du terme.

Op. cit. supra, p.90/

Assurance sur le noir bis

Numéro spécial Blake Edwards, Présence du Cinéma, au lendemain de Experiment in Terror,

avec à l’intérieur une photo magnifique de Lee Remick sur papier glacé pleine page

Aujourd’hui, bien sûr, introuvable…

http://indexpositif.free.fr/onecouv.php?larevue=PDC&num=15

Blake Edwards bis

Ca me rassure… et ça confirme ma mémoire.

Je ne m’explique pas pourquoi Mourlet ne mentionne ni ne cite en 1965+1987 ce cinéaste que son mouvement a pourtant, la preuve ici, défendu au point de le mettre en couverture de la revue.

PS Ah en passant, Blake Edwards a aussi signé un des meilleurs western ultra-violents tournés en Panavision scope-couleurs des années 1970 : THE WILD ROVERS [Deux hommes dans l’Ouest], à peu près contemporain de LA HORDE SAUVAGE de Sam Peckinpah.

Assurance sur le noir

Ce plan de DOUBLE INDEMNITY [Assurance sur la mort] (USA 1944) de Billy Wilder est une bonne idée de couverture car le film de Wilder est emblématique du genre. Eddy Muller le pensait et il avait raison; là où il avait tort c’était lorsqu’il ajoutait que c’était le seul genre artistique d’Hollywood. C’est aussi faux que de se plaindre de la perruque de Barbara Stanwyck, comme le faisaient Dobbs ou Redman dans leur commentaire audio de l’édition collector Universal, repris dans l’édition collector française éditée par Carlotta : si cet élément visuel est devenu célèbre, c’est qu’il est au contraire inspiré et réussi. La preuve par cette couverture ! Cette image du couple maudit du film noir américain est aussi belle et emblématique que celle du couple non moins maudit de GUN CRAZY [Le Démon des armes] (USA 1950) de Joseph H. Lewis. Lunettes noires pour nuits noires partagées, de même.

DOUBLE INDEMNITY [Assurance sur la mort] (USA 1944) de Billy Wilder est, en effet, non seulement un grand classique du film noir américain mais encore il partage avec WITNESS FOR PROSECUTION [Témoin à charge] (U.S.A. 1958) l’honneur de représenter ce genre à l’état pur dans sa filmographie. THE LOST WEEK END [Le Poison] (U.S.A. 1945) et SUNSET BOULEVARD [Boulevard du crépuscule] (U.S.A. 1950) s’y rattachent aussi, il est vrai, celui-là davantage par son esthétique, celui-ci davantage par son argument.

Mais c’est surtout la virulence du roman original de James M. Cain, aussi l’auteur du célèbre THE POSTMAN ALWAYS RINGS TWICE [Le Facteur sonne toujours deux fois] adapté d’abord (*) par le grand cinéaste Tay Garnett (U.S.A.1946) puis par Bob Rafelson (U.S.A 1981) qui est à l’origine de son succès intangible. Ces deux romans, nous rappelle François Guérif (in Le Film noir américain, éd. augmentée Henri Veyrier, Paris 1983) avaient été interdits pendant assez longtemps d’adaptation à Hollywood en raison de leur vérisme. Les criminels y sont des hommes ordinaires poussés au meurtre par leur désir pour une femme qui assume sa position immorale : une telle situation fut souvent suggérée par les films noirs antérieurs mais elle est ici décrite d’une manière particulièrement objective, donc impressionnante. C’est le génie du casting qui a donné à Fred MacMurray le rôle de cet homme ordinaire : John Garfield aura, dans l’adaptation de l’autre roman de Cain par Garnett, un visage tourmenté davantage « prédisposé », tandis qu’ici MacMurray se transforme intérieurement sans en laisser rien paraître au dehors. Seul le flash-back qu’est pratiquement tout le film – c’est une structure poétique puisqu’elle favorise le souvenir, la mémoire, peut-être le fantasme, en tout cas l’onirisme noir du cauchemar – nous le montre. Et c’est ce même génie qui donne à Barbara Stanwyck la vedette : son érotisme est d’emblée ambivalent (attraction-répulsion, Eros-Thanatos)et l’ambivalence est l’essence même du genre.

Faut-il mettre cette intelligence du rapport de la littérature au cinéma sur le compte de Wilder ou de Raymond Chandler qui travailla à l’adaptation du roman en sa compagnie ? On ne le saura jamais précisément – outre le fait qu’on sait que les deux hommes eurent de difficiles relations – en dépit des recherches savantes sur les différentes versions du scénario. À mettre au compte de la mise en scène, en revanche, assurément : voir son hommage au cinéma allemand d’avant-guerre. Les premiers plans du film, plans d’ensemble d’une grande ville nocturne où roule à tombeau ouvert une voiture, ont l’efficacité immédiate d’un Murnau, d’un Lang, d’un Siodmak. Et il y a une rigueur toute germanique dans l’investigation des décors de bureau, de supermarché, du train de nuit par la caméra : on songe plus d’une fois à des images fugitives issues du « kammerspiele film ». Ces éléments du cinéma allemand « démoniaque » ne surprennent pas de la part d’un cinéaste né à Vienne en 1906 qui les a, par la suite, parfaitement intégrés à « la personnalité de base » (comme aurait dit Mikel Dufrenne) américaine.

NB(*) : on ne tient pas volontairement pas compte ici des adaptations européennes : LE DERNIER TOURNANT de Pierre Chenal et OSSESSIONE [Les Amants diaboliques] de Luchino Visconti que Mathis a raison de remémorer. Personellement, on préfère toujours la version de Tay Garnett : une de nos divergences. On n’aime pas trop non plus LA TETE D’UN HOMME de Duvivier qui nous semble mineur par rapport à des titres tels que PANIQUE ou à VOICI LE TEMPS DES ASSASSINS du même Duvivier. Enfin… ici on quitte le film noir américain pour entrer dans le film noir français, qui existe depuis aussi longtemps que le film noir américain : variété contre Variety !