La carte du Tendre

Publié le 9 mai 2022 par Philippe-Joseph Salazar

Non point celle des Précieuses ridicules, avec « billets-doux, petits-soins, billets-galants et jolis-vers » dont Cathos assomme Gorgibus chez Molière (sc. 4), mais une autre carte et une autre sorte de tendron, et une autre sorte de petits soins.

C’est brutal, mais en parfaite assonance avec les nouvelles sur les enfants victimes, du Donbass ou d’ailleurs :

« Masturber un soldat américain, ça “rapporte” trois oranges.

Qu’un gosse revienne avec une orange et les copains lui sautent dessus pour avoir une des deux autres

Et s’ils n’ont rien, ils traitent le mangeur d’oranges de petit salaud, pendant huit jours.[1] »

Bagdad, 2008 ? Non.

Kaboul, 2003 ? Non.

Saïgon, 1969 ? Non.

Naples, 1943, malgré l’évocation lascive de John Horne Burns (The Gallery, 1947) ? Non.

Lille, fin 1944.

Crime et déshonneur

En 1944, ce crime de guerre, le viol d’enfant, n’existait pas. En 1950, oui, ce qui n’empêche pas qu’il soit perpétré depuis sans discontinuer et à pleines mains par les libérateurs de tout acabit, y compris par des ONG humanitaires, comme on le sait depuis des scandales récents.

Il ne faut pas être anthropologue pour voir comment cet échange fonctionne. Il s’agit d’un troc : contre la « protection » de la population civile, on viole ses faibles. Vous voulez du pain et de l’eau potable ? Eh bien, en échange, donnez-nous un tribut de chair fraîche. Gestion Cro-Magnon des ressources humaines.

Tout cela a été répertorié soigneusement par une historienne américaine, mais seulement très récemment (2013), même si les ouvrages abondent sur les exactions des troupes alliées et ce, dès cette époque : dans le cas présent, on ne voulait pas indisposer les vétérans américains encore survivants ou lucides qui viennent régulièrement « commémorer » dans les cimetières du débarquement (« Invasion » en anglais) de Normandie[2], en suivant des trajets sur une carte routière. Nous verrons si, en 2024, lors du 80e anniversaire, on songera aux populations violentées par les libérateurs. Il est toujours temps de réparer car le temps de la réparation jamais ne s’éteint. Un déshonneur jamais ne s’efface.

Dit autrement, la carte glorieuse des champs d’honneur, vouée aux soldats tombés, oblitère la carte sombre du déshonneur, celle des soldats violeurs. Les orangers sont en fleurs sur les cimetières militaires. On ne voit pas de mémorial à ces victimes-là[3].

Bref, il n’existe pas de ligne de démarcation entre elles : la carte du déshonneur a été simplement escamotée, effacée, colmatée, par la carte du champ d’honneur.

Il faudra attendre octobre 1950, quand les fantassins américains seront quiètement de retour aux States pour fonder des familles de l’American dream, pour qu’entre en vigueur la IVe Convention de Genève signée en 1949, « relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre », où on s’occupe enfin, explicitement, du sort des civils. On y trouve cet article primesautier (art. 89, al. 5) : « Les enfants âgés de moins de quinze ans recevront des suppléments de nourriture proportionnés à leurs besoins physiologiques. » Des oranges, par exemple ?

Certes, en 1929, une Convention précédente[4], portant sur « l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne », ajoutait à l’Acte final de ses travaux un « vœu », le VIe, appelant à un « travail délicat et de longue haleine » sur « la lamentable situation de ces malheureuses victimes indirectes des hostilités ». Jusqu’à ce vœu délicat et à sa réalisation (théorique) en 1950, la protection des civils était confiée au bon vouloir des États combattants dans l’esprit du Règlement de La Haye sur les lois et coutumes de guerre sur terre de 1899, à savoir, selon le langage noble de la Belle Époque : « L’honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété́ privée, ainsi que les convictions religieuses et l’exercice des cultes, doivent être respectés » (Sec. III, art. 46)[5].

L’honneur, en effet.

L’honneur d’un soldat est double : se battre, et respecter l’honneur des civils, c’est-à-dire se battre contre lui-même en réfrénant ses désirs du tribut (pillage et abus). Étrangement, la Wehrmacht se voulut exemplairement honorable sur ce sujet (les récits du temps le notent) jusqu’à ce que la guerre de partisans et puis l’appel à une insurrection populaire, voulus par la Résistance communiste, dans une logique de lutte impeccable de leur point de vue, transforment toute la population civile en ennemis – otages taillables à souhait. Sur le front de l’Est, dans l’Ukraine actuelle, ce fut bien pire. La ligne de démarcation entre soldats et civils était abolie. L’honneur disparut. Les massacres commencèrent.

Ainsi, dans cette fabrication d’une catégorie de guerre, la victime civile, dont l’enfant est un cas, car c’est bien de cela qu’il s’agit, on relève deux points : d’une part, dans le texte de 1929, les civils sont assimilés, sans qu’on le dise, à des blessés et à des malades (titre de la Convention), ce qu’ils sont vraiment face aux chars, mortiers et bombardements : ils sont malades de la paix et d’une guerre que, très souvent, ils ne veulent pas et à quoi ils ne comprennent rien, ou peu. Et d’autre part, sous le coup du Règlement de 1899, la protection dont ils jouissent est celle de leur « honneur », outre la vie, les biens et la foi. Dans le langage châtié de jadis, « honneur » est un euphémisme pour sexe.

Le GI a franchi la ligne de démarcation entre adulte et enfant. Ce n’est pas encore un crime de guerre, à cinq ans près, mais c’est avoir franchi la ligne qui démarque l’honneur du déshonneur.

La faim

Ces gamins sont plus nus que les autres enfants de Lille car ils rampent hors des ruines de leur asile pour délinquants, déments et débiles : ces mots sont justes car un debilis en latin c’est un quelqu’un qui a perdu l’usage autonome de son corps, et le demens l’usage de son esprit. L’inflexible justesse de la langue primordiale, qui parle à travers le français, le dit : ces enfants de l’asile sont en famine et faiblesse, débiles ou déments. Ils sont censés avoir perdu l’esprit, à savoir soit le sens social (ils volent, tuent, brûlent), soit le bon sens commun (ce sont des « fous »). Leur « démence » (sociale ou mentale) leur permet d’être des proies faibles, débiles.

Ce GI est un Américain, il n’y peut mais. « He sees the opportunity » (voit le créneau), comme on dit en commerce. Sa culture est commerciale. Il est donc trois choses : il est dans la norme soldatesque libératrice, à Lille en septembre 1944, décrite par les historiens depuis qu’on ose en parler ; il est en outre exempt de crime de guerre ; il est enfin une allégorie de l’Amérique. Il eût fallu un Mocky pour filmer une telle scène comme il le fit avec Les Ballets écarlates[6].

De fait, et c’est plus poétique ou cinématographique, son offre de nourriture est aussi une tavelure littéraire, un geste sorti du roman d’apprentissage de Goethe (Wilhelm Meister) ou de l’opéra Mignon de Thomas qui s’en inspire, très en faveur alors dans les opéras provinciaux américains. Comment donc ? Tout le monde chantonnait la romance de Mignon (fille et garçon, chez Goethe, notez bien) : « Connais-tu le pays où fleurit l’oranger ? Le pays des fruits d’or… » Le GI murmurait-il ces paroles en faisant miroiter l’Amérique et ses fruits d’or, les oranges de Californie, aux pauvres gamins crevant de faim ? Car beaucoup moururent de faim.

La faim en effet. Distribuer du pain depuis l’arrière d’un camion militaire ou d’un avion-cargo est devenu une image de guerre attendue selon une séquence narrative obligée : on a bombardé, on montre des ruines, la population civile est là, atterrée (mise à terre, alors que les autres, morts, sont en terre), les soldats déchargent des pains, le spectateur est satisfait, l’ONG se congratule. Lille 44, Marioupol 22. Le pain, sans les oranges. La faim.

Après les bombardements de mai 1940, la famine règne en particulier dans les asiles, une famine qui fera autant de ravages que les bombes anglo-américaines – une « hécatombe »[7] qui, dans les divers établissements, fera périr quarante-cinq mille internés, en cinq ans, la moitié des civils victimes du débarquement de Normandie. Témoin, Louis Guilloux, notant, sur le vif, dans ses Carnets, les ravages causés par les bombes alliées à Saint-Brieuc, et les vio:s par des GI dans Ok, Joe ![8].

Zone libre asilaire

Qui sont ces enfants ? Des jeunes sortis, errants loin de l’« asile », l’Institut médico-pédagogique d’Armentières, éventré par les bombardements.

L’établissement est un joyau du genre sous la IIIe République, même après les destructions de 14-18. Y étaient incarcérés deux mille cinq cents malades en onze pavillons, y compris cette centaine d’« arriérés profonds inéducables », des délinquants impossibles à « redresser », des « débiles profonds », des orphelins asociaux, des fugueurs récidivistes ou des gamins que leurs mères exigent de commettre à l’Assistance publique car, comme le dit Fernand Deligny, qui les prend en charge : « C’est drôle, vouloir absolument avorter d’un enfant de treize ans[9]. » En mai 1940, l’IMP subit de graves destructions. On s’échappe et, note Deligny, « Qu’est-ce qu’il fabriquait comme bonshommes, cet IMP modèle ? Des Waffen SS. Non point que nous nous soyons appliqués à fabriquer ce type d’homme nouveau, mais, dehors, la seule embauche effective se pratiquait dans les bureaux du recrutement de la Légion Wallonie et il faut bien dire que nos débiles légers-pervers profonds avaient une certaine allure, sous l’uniforme[10]. » Voilà pour les jeunes adultes.

Mais les enfants, en 1944-1945, après les dévastations ? Leur errance est d’une autre nature, facilitée peut-être par les bombardements, mais en réalité parce qu’ils n’étaient plus en régime carcéral.

En effet, de 1940 à 1943, Fernand Deligny avait réinventé l’espace foncièrement carcéral en un espace de libération. Durant la guerre, et sous la botte allemande, alors que les instructions de la Wehrmacht aux soldats étaient de tapoter la joue des bambins et de complimenter les mères sur de si beaux enfants (les témoignages d’époque en abondent), le pavillon des enfants à problème d’Armentières subit une transformation radicale qui servit de laboratoire pour des pratiques cliniques, nouvelles trente ans plus tard, en particulier pour les autistes. Le travail de Deligny sera, plus tard, célébré par Guattari, Deleuze, et jusqu’à la fameuse clinique de La Borde sous Jean Oury. Ce qu’on appellera la révolution psychiatrique à partir de ses innovations en « éducation surveillée » sort des décombres de 1940.

Au sein de la zone militaire du Nord, au milieu d’un asile d’aliénés, et environné de ruines et d’une campagne dévastée, Deligny décida de traiter autrement la ligne de démarcation entre l’adulte qui exige, sévit, punit (le personnel de l’IMP), et l’enfant à problème (débile, violent, épileptique, criminel même, bref « asocial ») qui subit et qui ne « s’en sortira jamais », et ne sortira jamais – conviction des éducateurs. Deligny les laisse libres.

Il en tient un journal de bord qui nourrit les nouvelles réalistes de Pavillon 3, le livre d’aphorismes de Graine de crapule (qui le rendra célèbre)[11] et les analyses des Vagabonds efficaces, écrits ou conçus durant la période de l’Occupation et de la Libération. Un compte rendu dans les Nouvelles littéraires de 1945 est d’une naïveté littéraire : on attend de Deligny qu’il se « serve » de sa « matière prodigieusement riche pour nous donner une œuvre romanesque ». Les oranges, encore.

Lignes d’erre en zone militaire

La république, méthodique, avait tracé au XIXe siècle une démarcation bien nette entre les enfants scolarisables, et socialisables, futurs citoyens ni débiles ni déments, et les enfants perdus, par un « grand enfermement » de ces derniers. Deligny change la donne. Les gosses de l’asile n’étaient plus enfermés dans leurs boxes comme des animaux, à baver ou à se taper la tête contre les grillages de leurs « cages à poules », avant d’être sermonnés, et battus.

Or c’est l’État français qui laisse agir Deligny, qui n’a pas de sympathie idéologique pour la Révolution nationale. Il est connu que l’État français, subjugué politiquement, savait s’affirmer autrement – dans le « social ». Ce régime de circonstance, à la fois paternaliste et technocrate, fit preuve d’innovation pour compenser la perte de souveraineté. Uriage, par exemple, dont le legs technocratique tard au XXe siècle est une affaire entendue. Dans ce cas-ci, celui des jeunes en rupture de société, le régime pétainiste laissa mettre à bas le système carcéral de gestion de ces enfants perdus pour le remplacer par ce qui se nomma bientôt « l’enfance inadaptée » : hostile aux vertus supposées radicales et universelles de l’éducation républicaine, il en ôta la responsabilité aux instituteurs pour laisser faire des « éducateurs » innovants venus comme Deligny.

Ces enfants étaient libres. Paradoxalement libres au bord de cette zone d’occupation militaire allemande, pire que la zone occupée – une zone aliénée en fait – férocement gardée, donc libres dans un espace qui n’avait pas été conçu pour cette liberté d’aller et de venir, derrière une ligne de démarcation barbelée où la population générale devait s’apprêter à être « redressée » racialement dans le Lebensraum germanique. Armentières devint une zone libre, celle de l’enfance inadaptée à reconstruire dans un « village », une vie en commun qui culminera dans l’approche par Deligny de l’autisme et des enfants mutiques vingt ans après la guerre.

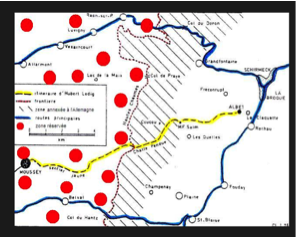

Dans le traitement des autistes mutiques (« débiles profonds »), Deligny laissera les enfants se promener ; et, notant leurs déplacements, il dessinera des cartes avec ce qu’il nommera des « lignes d’erre »[12], ponctuées de balises visuels et sonores, erratiques pour qui n’est pas un de ces enfants, mais formatrice d’une zone de libres mouvements. « Débile », car faible de mouvements et de gestes « habiles », et « profond », car leurs errances dans la zone de liberté approfondissent à la fois leur espace vital, en établissent la carte, et la connaissance que l’éducateur s’en forme (« trajets d’usage »).

L’asile et le maquis

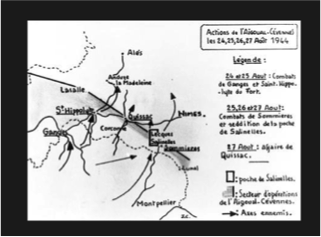

D’où cette évidence, que la pensée d’un traitement par la mise en liberté d’aller et de venir, d’abord des « inadaptés » de toutes sortes, et ensuite dans le traitement des autistes, n’a pu se développer que sur la carte répressive de l’Occupation.

De 1940 à , la carte de la France est une carte de démembrement, de surveillance, de punition et, dans l’ordre du langage, une zone à la fois d’ordres hurlés, de dénonciations à voix basse et de silence résistant. La France donne une image analogue mais juste de l’univers des enfants mis en « taule » dans les centres avant l’innovation de Deligny : ils y sont classés en catégories, on les met dans des cages, on les frappe, et cela dans toute une sous-culture orale du commandement, du « caftage », des messages codés d’amitié solidaire et des « répliques » qui mènent à la punition. La carte de la France se surimpose sur la carte des asiles pour enfants « victimes » (comme on dira plus tard).

La France de 1940-1944 est comme celle d’un vaste centre de redressement – encore un mot significatif et double puisque le « redressement national » est un mantra du régime d’alors.

Ainsi l’analogie France-asile, où la population autochtone est soit sous surveillance (zone libre), soit prisonnière (zone occupée et zones interdites), soit prise de guerre (zone annexée et zones réservées), où parler librement, ou simplement parler, est sujet à des interdits ou à des obligations (les « interrogatoires »), a fait germer la pensée d’une libération de l’intérieur de ceux qui, enfants inadaptés, étaient traités comme une petite population à surveiller, à mettre en prison, à garder comme matériau à expérience médicale, et à réduire en réalité au silence.

Que fit Deligny ? Il créa une sorte de maquis d’enfants et d’éducateurs, un réseau de résistants à la norme punitive, tant en ce qui concerne l’espace de vie que la possibilité de prendre la parole : son travail, plus tard, sur comment s’adapter aux modes expressifs des enfants mutiques, est, paradoxalement, le résultat ou l’écho des modes expressifs, toujours biaisés, d’une population réduite au silence par l’occupant allemand – qui sera stupéfait, lors de l’insurrection parisienne de l’été 1944, à la fois par l’agilité de déplacement des jeunes civils armés et de leur capacité à parler militaire. Lorsque Deligny dira, dans un de ses films, au sujet d’un enfant autiste mutique, qu’« il ne s’agit pas du tout de langage, il s’agit de se balancer, les mains derrière le dos »[13], on comprend comment parler sous Occupation c’est se comporter, bref parler par des regards et des gestes que le surveillant allemand, en dépit souvent de sa connaissance du français, et même à cause d’elle, ne saisit pas.

En imaginant une grue de cinéma s’élevant au-dessus de la carte de France – et Deligny était cinéaste (il collabora avec Truffaut)[14] –, on découvre alors une autre carte où les déplacements des maquisards s’apparentent aux « lignes d’erre » de ses gosses inadaptés. Une « ligne d’erre » est le tracé de déplacements d’enfants « débiles » qui forme leur langage, leur mode d’expression, c’est-à-dire la maîtrise de leur espace. Non pas l’espace qu’on leur impose, avec ses limites, mais l’espace dans lequel ils évoluent, et se libèrent intérieurement.

L’analogie saute aux yeux : chaque maquis et réseau est un groupe à soi, décide de ses balises, décide du geste à faire, dans les limites de l’Occupation – les récits de l’époque concordent à ce sujet. Le langage chiffré lui-même des maquisards, les consignes laconiques, les mots de passe, forment une sorte de langage secret, une imitation étrange de l’autisme mutique. D’où, grâce à sa mise en zones, la France, paradoxalement, était un espace de liberté de mouvements, décidés par les résistants, et guidés par une langue à eux : les mouvements stochastiques, imprévisibles, souvent très personnels, des résistants d’une part contraient, dans l’espace, le déploiement méthodique des troupes allemandes, des perquisitions, des comptages de réquisitionnés ou d’otages et, d’autre part, dédoublaient le langage ennemi des ordres proclamés et des messages comminatoires par une langue indépendante, résistante, en réseau, et une économie des mots qui avait pour équivalent l’économie des armements.

Dans le traitement des enfants victimes comme dans la guerre de partisans, « le moindre geste compte »[15].

On peut donc conclure en mettant en regard trois cartes : une carte de ligne d’erre, une ligne de passeur, une carte d’actions d’un maquis.

De fait le pays où fleurit l’oranger est là. C’est la véritable Carte du Tendre qui traverse la ligne de démarcation.

[1] Fernand Deligny, Les Vagabonds efficaces, dans Œuvres, Paris, L’Arachnéen, 2007, p. 181.

[2] Mary Louise Roberts, What Soldiers Do: Sex and the American GI in World War II France, Chicago, The University of Chicago Press, 2013.

[3] Le Mémorial de Falaise sur les civils et la guerre est d’un pittoresque absurde : un logo montre une jolie petite voiture rouge avec un paquetage, rétro, sur la route des vacances ? Et ce slogan : « la guerre des civils ». La guerre que font les civils, la guerre faite aux civils ? Le conservateur ignore le double génitif.

[4] Voir les textes authentiques des conventions disponibles à partir du site Internet des Nations unies, ce qui requiert attention et circonspection. En outre (au sujet des textes fondateurs qui sont essentiels) Paul Des Gouttes, La Convention de Genève. Commentaire, Genève, Comité international de la Croix-Rouge, 1930.

[5] A. Pillet, Les Conventions de La Haye. Étude juridique et critique, Paris, Pedone, 1918.

[6] Film de 2004, censuré, version complète 2020 disponible : https://youtu.be/HHCnITXKoHg.

[7] Isabelle von Bueltzingsloewen, L’Hécatombe des fous, Paris, Aubier, 2007.

[8] Louis Guilloux, Carnets 1921-1944, Paris, Gallimard, 1978, 2016 (éd. électr.).

[9] Deligny, p. 184.

[10] Deligny, p. 44.

[11] Les Nouvelles littéraires, 8 novembre 1945, « Le Monde des Livres », p. 3.

[12] Voir dans Ce gamin, là, film de Deligny et Renaud Victor, 1972-1975, disponible : https://youtu.be/i20VWKO9Sdkhttps://youtu.be/i20VWKO9Sdk.

[13] Dans Ce gamin, là.

[14] Au sujet du tournage de Ce gamin, là, voir Deligny, Œuvres, p. 1033-1036.

[15] Titre du film de Deligny, Jean-Pierre Daniel et Josée Manenti, 1971, disponible : https://youtu.be/Yy93xPqckd4https://youtu.be/Yy93xPqckd4.